- A+

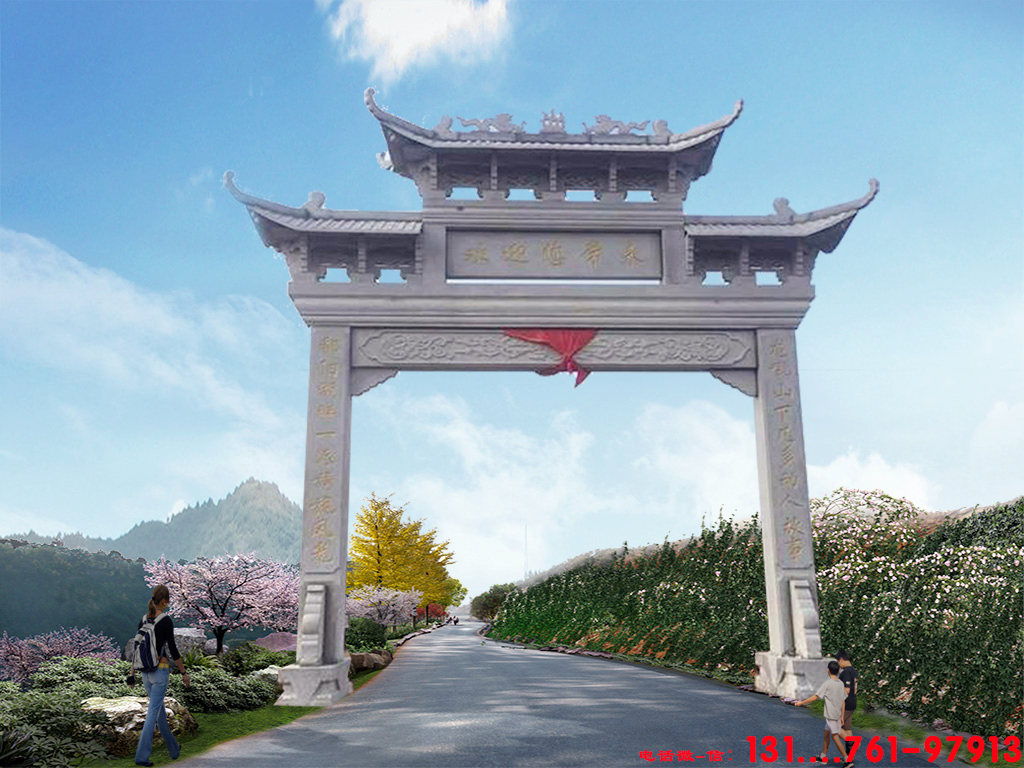

网站关键词:石牌楼、石牌坊、石牌楼厂家、石牌楼多少钱、石牌楼图片大全。我们长城石雕的是敬业的石牌楼厂家、主要设计制作农村石牌楼、石牌坊效果图、村门石牌坊价格、图片大全、结构、历代著名石牌楼雕刻样式。

张大千一生足迹遍及中国乃至世界各地。 其中,上海是他视为人生福地、第二故乡。 张大千20岁时来到上海。 他在这里只生活了十年左右,但他的人生轨迹却从那时起就确定了。 在上海修禅悟道,号“大千”; 他向师父学习,受益匪浅。 他的绘画技巧得到了提高,一鸣惊人。 他找到了一位亲密的朋友并珍惜彼此一生......

可以说,从上海开始,已有“五百年一千家”。

张大千《爱痕湖》成交过亿

郎敬山镜头下的张大千相当神仙

张大千《凤凰图》

张大千画中的花鸟

张大千的《荷花》

张大千《文苑图》部分

松江增定寺逃入佛教

从此,“张大千”这个名字伴随了他一生,将他推向了更广阔的世界。

1919年底,一个大雪天,时名张正全的张大千离开喧闹的城市,敲响了松江禅定寺的大门。 他请求出家为僧。 该寺住持一林法师赐予他的佛号为“大千”,是佛陀“三千大千世界”的简称。 从此,“张大千”这个名字伴随了他一生,将他推向了更广阔的世界。

张大千逃入佛门时年仅20岁。 如此年轻、如此优秀的他,怎么会迈出这一步? 此前,张大千的未婚妻谢舜华不幸去世,这恐怕是最直接的原因。

谢舜华是张大千的表弟,比他大三个月。 据说,这位表姐美丽、优雅、文静,与张大千是青梅竹马。 1916年,两位长辈与一对相爱的年轻夫妇订婚。 次年,张大千赴日本学习织染。 临行前,他与表弟约定,完成两年学业后回家乡结婚。 但1919年张大千从日本回国时,国内军阀混战,让他很难回到四川内江的家乡。 他不得不在上海停留一段时间。 没想到,没过多久,家乡传来坏消息,他日夜思念的未婚妻去世了。 因病去世。 这段关系的终结对张大千来说是一个痛苦的打击。

他为何要到松江去解决红尘? 首先,禅定寺是一座著名的古寺。 始建于宋淳佑四年。 元代书法家赵孟俯曾居住于此。 清康熙皇帝南巡时亲笔题写“禅定寺”匾额。 其次,人们推测,特别喜欢模仿石涛作品的张大千,似乎追随了石涛离世的身影——明皇室后裔朱若基、清初无名画家石涛,也曾一度成为石涛的画作。松江九峰寺出家,拜石涛。 这个月,一代名僧六安将做我的老师。

在禅寺出家的张大千,遵循佛教戒律,过着“一日一餐,一夜树下”的纯净佛教生活。 或许,他的人生已经结束了。 当他去宁波观宗寺受戒时,小和尚犹豫了。 为了避免头上的戒疤被烧伤,他甚至与德高望重的老师傅发生争执。 受戒前夕,张大千逃离寺庙。 并不是他想还俗。 接下来他要找的地方仍然是一座寺庙,于是他就去了西湖的灵隐寺。

张大千出家的日子正好是一百天。 在灵隐寺期间,他写信给上海的朋友,表达自己的痛苦。 他认为没有钱的穷和尚做不到; 同时,如果不焚烧誓言,他们永远会被视为野修士。 他被“鼓励”回到上海——有人帮他在上海找到了两座寺庙,说他住在那里仍然可以和朋友谈论书画。 张大千从杭州返回上海时,在火车站月台上被二哥张善真“抓住”——原来是朋友向他通风报信,“背叛”了他。 就这样,张大千被“抓”回了地球,这就是后人所称赞的“五百年一千”。

这段始终陪伴绿灯古佛的经历虽然短暂,但却对张大千产生了深远的影响。 以后他自视为“大居士”。 无论画人物、山水、花鸟、鱼虫、走兽,还是工笔画,他的画总是透露着和谐、深邃的禅意气息。 其中佛系列和莲花系列都融合了他的艺术。 达到一定高度。

成为航海艺术界“南曾北历”弟子

多么难忘的恩情,让他背着棺材来到老师的家乡,在墓旁搭了一间茅屋,守丧一个月。

张大千一生有过两次认真的学徒期,两次都是在上海。 他的两位导师是当时上海有“南曾、北李”之称的曾熙、李瑞卿。 他曾在《大风堂名录》序中写道:“冠仆为名士,画工工细,篆书较差,衡阳二师传之,临川。” 临川衡阳,也是“曾黎”的第二师。 晚清以来,上海画坛名家云集,其中有虚谷、蒲华、任伯年、钱惠安、赵之谦、吴昌硕、黄宾虹、王一亭等一系列闪亮的名字。 引领了以豫园为中心、以社区为纽带的中国艺术现代化进程,这些画家以救灾、扶贫的公益精神,画砚、励精图治,描绘出一幅相得益彰的艺术景象。

张大千在曾定寺出家之前,其实是在上海曾熙家族的。 曾熙,字子吉,号农须,衡阳人。 这个人才华横溢。 曾任衡阳石鼓书院讲师、湖南省教育协会会长。 工诗书画,尤工书法。 他刚柔相济,以笔藏转。 他受到后人的尊敬。 是“农民胡须体”。

有传张大千师从曾熙学画。 李永桥在《张大千传》一书中透露,这种说法其实是不正确的。 曾熙曾说自己“六十岁开始画画”。 张大千拜曾熙为弟子时,曾熙刚刚60岁,应该还处于“初画”阶段。 因此,当时张大千和曾熙主要学习书法。

日后,张大千画作的名字似乎远比石涛画作的成交价更有价值。 然而早年,正是书法帮助他很快打开了绘画的大门。 曾熙主张“书画同源”论。 在他看来,先掌握笔法,再用笔法掌握绘画技法,画画并不难。 他告诉张大千,不要只学一族,而是要汲取各族的长处,最后融为一体,为自己所用。

张大千从曾熙那里受益最多的,其实是他对诗歌、古文、戏剧、音乐、篆刻等各种艺术的广泛接触和掌握。 有一天,张大千正在用毛笔写字。 他放下笔,溜到剧院看戏。 曾熙得知后,并没有批评这名学生。 相反,他告诉他,剧中拖拖拉拉的声音经常有曲折,这实际上类似于练习书法。 他甚至鼓励张大千多听戏,多看脸谱、多看道具,多思考其中的奥秘,因为这些对书画大有裨益。 从此,张大千笑称自己“是奉命看戏,果然如所说”。

再说说张大千的第二位老师李瑞卿。 当时重回人间的张大千,被父母勒令回家成亲,从而放弃出家的念头。 新娘是曾峥嵘,比张大千小两岁。 对此,张大千提出两点要求。 一是保留“大千”这个名字,二是婚后前往上海继续学习书画艺术。 婚礼办得很成功,但婚礼后不到三个月,张大千就迫不及待地回到了上海。 这次回来,曾熙不仅细心开导他,带他去黄山看枕石云,还把他推荐给好友李瑞卿,李瑞卿也是一位伟大的书法家。

这个李瑞卿,字中林,又名梅庵,临川人。 他本是清代进士。 1906年,任南京两江优秀师范学校总经理或校长。 他在学校创办了绘画手工系,堪称中国现代美育的重大先驱。 李瑞卿教导学生,有自己的体会。 例如,他命张大千写下汉魏以来历代最好的碑拓,并命他用双钩法书写,认为否则很难理解其中的微妙曲折。那些角色; 他还命张大千将自己收藏的每块拓片中最好的文字作为对联,认为否则很难掌握整体结构的奥秘。

很难说张大千从这两位老师那里学到了哪些具体技法,但这两位老师对张大千书画历程的影响却是难以忽视的。 有人指出,张大千临摹古画的功力与他有机会在两位老师及其朋友圈子中亲眼看到大量历代名作密切相关。

张大千一直对“曾李”师怀有感激之情。 1930年曾熙在上海病逝,张大千抬灵柩到恩师故里,在墓旁搭了一间茅屋,守了一个月孝,就以孝子的身份离开了。 从此,张大千与老师的合影以及老师的书画作品就一直挂在他的书房和画室里。

丹青首次个展在上海开幕

100幅作品全部售罄,他的职业画家生涯就此确立。

上海之所以在张大千的艺术生涯中值得铭记,也是因为他在画坛的出现和正式亮相。 当时的上海画坛生机盎然,吸引着全国各地的画家云集于此。 这座城市散发着迷人的气息,海纳百川,开放包容,就像一个文化熔炉,让很多人在这里找到了发展空间。 当时很多画家认为,能否在画坛立足,只有到了上海才知道。 就这样,黄宾虹来了,张大千来了,潘天寿来了……虽然几年后他们可能会分道扬镳,但如果没有上海的这段经历,他们就不会成为后来的他们。

张大千在一场名为“秋英会”的文人聚会中展现了他的锋芒。 这是20世纪20年代上海一次著名的聚会。 每年一次,在秋高气爽的季节举行,人们在此期间赏菊、赏螃蟹。 他们现场写作,作画作诗,通过写作结识了朋友。 众多书画界名人前来参会。

有一天,秋影社召集人赵半里听说张山有一个会画画的弟弟,就再三叮嘱他下次一定要带上这个弟弟。 这位擅长绘画的小兄弟就是张大千。 对于第一次参加秋影社,张大千后来有过口述回忆:“在秋影社的雅集上,我喜欢创作一本作品集。这个人画几笔,那个人写几笔。”句子,还互相指定题名。来来去去。我第一次参加,我是小三。(大家)不仅要我画画,还要吟诗题词。 ,题材也很多,从山水、人物、花草走兽,工笔写意随处可见。画画,也有指定与前辈先生合作的。秋影社里,多才多艺的人并不多。诗书画都精,会画画的不一定会写诗,所以大家都对我刮目相看。

这次秋英会上,“最受欢迎”的是张大千、郑曼卿、谢雨岑。 与会人员或与他们合作绘画,或请他们题字。 当时上海的海报上说张大千一鸣惊人,一颗冉冉升起的新星,被大家视为一颗冉冉升起的新星。

凭借“秋影社”的声誉,张大千于1925年在上海宁波同乡会举办了首次个展。 他一次性展出了100幅作品,题材涉及山水、花鸟、人物等,采用写意、工笔等技法,尺寸多样。

此次画展,据说张大千将100幅作品按顺序编号。 每件作品,无论题材、细节、大小,均以200大洋的统一价格出售。 买家购买哪幅画是通过抽签决定的。 他认为,“虽然买画者的喜好不同,但我相信每幅画都是精心绘制的,所以价格是一样的,抽签分配是公平的。”

杨继仁在《张大千传》中详细描述了展览的情况。 最后一个多小时,现场略显冷清。 没过多久,秋英会的前辈们也过来搀扶着他,打破了场面的尴尬。

三天时间,展览结束,100件作品全部售空。 虽然没有轰动全城,但却是成功的。 从此,张大千开始了职业画家的生活。

一生一知己足有“三姐妹”

两人之间没有发生过任何粗俗的玩笑。 她对他关怀备至,他对她恭敬感恩。

也正是在上海,张大千结识了他一生的红颜知己——与他同龄的上海名媛李秋君。

有一种说法是,张大千与李秋君因一幅赝画结为好友。 张大千临摹古人的功力堪称一流,尤其是对石涛的临摹,更令鉴赏家感到“惊叹”。 李秋军的父亲是一位来自宁波的儒商,也是众多受骗者之一。 他曾花50元买回了石涛的一幅“真迹”作品。 当他自豪地将这幅画拿给女儿李秋君看时,李秋君微笑着说:“这幅画是假的,但画家才华横溢。将来,所取得的伟大成就将是划时代的。” 这个李秋君是李家的三小姐,也是上海有名的才女。 她又被称为欧香堂馆主,精通诗书画。

听了女儿的话,这位儒商多次寻访,找到了这位犹如“石涛转世”的“大师”张大千。 有一次,石涛的画被卖高价,张大千应他的邀请,来到他家做客。 一进客厅,他就被墙上挂着的巨幅《莲花图》吸引了。 画面描绘一朵残荷,一根裸露的茎,一池泥石波。 该画成交价清雅脱俗。 张大千感叹“画界真有奇事”,但他也直言不讳地表示了一些怀疑:“看这幅画,技法气势是人的,但字体雄伟,艺术感十足。”构思精致且女性化。” 原来,这幅画是李秋君所画。

就这样,张大千和李秋君相识、惺惺相惜。 张大千后来回忆说:“我在上海的时候,大多是在李府做客。” “我和这位三夫人经常谈论书画,因为我们是亲密的朋友。李府里的每个人,从老太太到下人,都对我很好,从来没有见过其他人。”

李家有意将女儿许配给张大千,派人提亲。 张大千听后,既感激,又惶恐,更悲痛。 他连忙跪下跪下,表示自己在原籍地已经有家庭了,不能委屈秋君小姐,所以只能背叛自己的优雅和爱情。 没想到,李秋君终生未婚。

从此,张大千和李秋君称兄妹——因为李秋君是家里的老三,张大千称她为“三姐”。 这两个人的关系一直都是“恩爱有礼”,从不犯规,甚至从来没有说过不恰当的笑话。 李秋君对张大千表示关心和爱戴,张大千则对李秋君尊重和欣赏。

在张大千心中,李秋君所占据的地位是独一无二的。 张大千在上海公开收徒时,在李家设立了“大风堂”工作室; 李秋君可以代表张大千决定是否收大风堂弟子; 如果张大千不在上海,李秋君可以代张大千收货。 邮寄并接受弟子们的磕头仪式。 张大千在大丰殿有专属席位。 他的弟子朋友都不敢坐,唯独李秋君每天要坐两次。 并不是她认为自己是主人,她饭后总是坐在这张椅子上,就是为了占据这个座位,阻止张大千这段时间画画——她认为饭后画画很容易引起胃病。

有人说,李秋君对张大千的关心和支持,对张大千在上海打拼时的成功起了关键作用。 例如,李秋君就是筹备并主持张大千在上海首次个展的人。

尽管张大千已于1930年代初离开上海,但他与李秋君之间仍然有美好的故事。

抗战前夕,张大千将两个女儿新蕊、新佩收养给李秋君。 李秋军把他们当成自己的孩子一样,照顾得无微不至。 1940年代初期,张大千前往敦煌临摹壁画,完成了艺术的飞跃。 支持和鼓励他的也是李秋君。 两人还一起买了一块墓地,互相写了墓碑,并约定死后埋葬在相邻的山洞里。 当时张大千一共有三个妻子。 李秋君写了三种墓碑,半开玩笑地对他说:不知道哪个老婆有幸和你葬在同一个坟墓里。 张大千为她题写:“女画家李秋君墓”。

这是何等的深情啊! 难怪张大千经常挂在嘴边这句话,“如果你问我谁是我的灵魂伴侣,我会毫不犹豫地回答:李秋君!” (范鑫)

- 我的微信

- 这是我的微信扫一扫

-

- 我的微信

- 我的微信扫一扫

-